見たり聴いたり:

はじめに

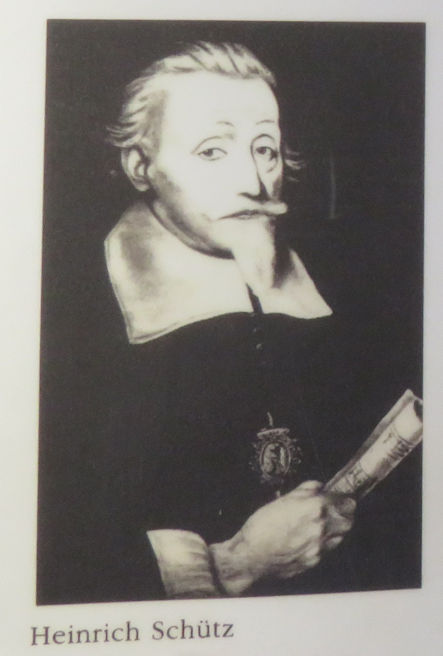

バッハより百年前に生まれたハインリッヒ・シュッツ(1585年 - 1672年)は「ドイツ音楽の父」と呼ばれています。ちなみに、大バッハは「音楽の父」です。シュッツはバッハに先立ってマタイ、ルカ、ヨハネの福音書に基づいたキリスト受難曲を作曲しました。三つの受難曲が相次いで書かれたのは彼が八十歳を越えた1666年で、バッハの最初の受難曲(ヨハネ:1724年)の58年前です。これからお話するシュッツの「七つの言葉」(Die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz :「十字架上のイエス・キリストの七つの言葉」 SWV478 ― この稿では「七つの言葉」と呼びます)はシュッツが60歳の1645年頃に発表されました。 1.シュッツの宗教曲  詩人で随筆家の尾崎喜八さんが著した「音楽への愛と感謝」を入手して読んだのは十年ほど前でした。その中に「魂の音楽〜バッハ、シュッツのことなど」という章があり、「二つのマタイ受難曲」というタイトルの文節が目に留まりました。二つのうち一つがバッハのマタイであることは自明ですが、このとき、シュッツにもマタイ受難曲の作品があることを知りました。 詩人で随筆家の尾崎喜八さんが著した「音楽への愛と感謝」を入手して読んだのは十年ほど前でした。その中に「魂の音楽〜バッハ、シュッツのことなど」という章があり、「二つのマタイ受難曲」というタイトルの文節が目に留まりました。二つのうち一つがバッハのマタイであることは自明ですが、このとき、シュッツにもマタイ受難曲の作品があることを知りました。本には二つのマタイ受難曲を数日の間にそれぞれ別の演奏会で聴く機会があったことが記されており、二つのマタイ受難曲を改めて直接聴いた感動が綴られていました。 尾崎さんは「シュッツの『マタイ受難曲』が同じく彼の作曲による『ルカ受難曲』とともに傑出しており、それまでに、このようなものを作った音楽家はいなかったのではないか」と述べています。シュッツが「一生を神への信仰と疲れを知らない音楽創造の道とに捧げつくした当然の成果とおもわれるからである」とし、さらにロマン・ロランの言葉として「彼の受難曲にバッハのような抒情性を探してはいけない。そこには、しかし深く心に触れる完全に正しい抑揚と凝縮された情緒がある」を紹介しています。 私はこの本をきっかけに、シュッツの宗教曲作品を聴き始めました。最初に手にしたのは尾崎さんがこの時の演奏会でシュッツのマタイ受難曲を聴いたという、日本のハインリッヒ・シュッツ合唱団(指揮:淡野弓子 旧姓:大橋)のCDでした。その後、ハインリッヒ・シュッツに所縁のドレスデン聖十字架合唱団(指揮:マルティン・フレーミヒ)のCDを入手して演奏を聴くことが出来ました。壮大なバッハの受難曲作品と違って無伴奏(ア・カペラ)でシンプルに聖書の記述を唄うスタイルに、落ち着いたものを感じました。 上記二枚のレコードから始めて、ルカ、ヨハネの受難曲を含む作品集や尾崎さんの本に出ていたシュッツの曲を次々に聴くようになって、バッハの宗教曲とは一味違う趣きを味わっています。 ハインリッヒ・シュッツが初期バロックを代表するドイツ・プロテスタントの作曲家であり、若い頃からドレスデンを中心に活動し、晩年はドレスデンで87歳の生涯を終えたことも知りました。 2.ドレスデンの聖十字架教会 シュッツが長い生涯の大半を過ごしたのはドイツの東部、ザクセン州の都、ドレスデンです。ドレスデンにある聖十字架教会の壁にはシュッツの姿を描いたレリーフが掲げられていて「ドレスデンの新教教会における教会音楽の大長老」と記されています。 尾崎さんの本を読んだ翌年、ひとりでドイツへ行く機会があり、ライプツィヒからドレスデンに向かいました。ドレスデンはその2年前にも訪ねていましたが、シュッツに会いに行ったのはこのときが最初でした。 音楽家に所縁のある場所に行く楽しみは足跡を直接感じることですが、関連の作品を納めたCDや資料を入手することも密かな目的です。この時は、シュッツの時代より前の13世紀から今も続いている聖十字架教会合唱団の演奏を収録したCDを購入して来ました。 3.シュッツ作「七つの言葉」 シュッツは三つの受難曲を作曲する二十年前に「七つの言葉」を発表しています。曲は教会で主イエス・キリストの最後の様子を会衆に説き聴かせている聖職者の姿が目に浮かんでくるような、落ち着いた雰囲気で進行して行きます。演奏時間は二十分足らずの比較的短い曲です。日本語に訳された内容は次のように表わされます。 注:イエスの言葉を太字で示します。 1)入祭唱(導入部) 「イエスは十字架につけられ、その御身体は傷ついておられた。 激しい苦しみのなかで語られたイエスの七つの言葉を あなたの心にしかと刻みなさい」 (シンフォニアと呼ばれる演奏に続いて、十字架に掛けられたイエスの言葉が語られます。) 2)第一の言葉(ルカ福音書23章34節) イエスは午前九時に十字架につけられた。 「父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているかわからないのです」 3)第二の言葉(ヨハネ福音書19章26節、27節) イエスの十字架の側には、女たちと弟子が立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に向かって言われた。 「婦人よ、ご覧なさい。あなたの子です」(26節) それから、弟子に向かってこう言った。 「ヨハネよ、見なさい。あなたの母です」(27節) その時から、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。 4)第三の言葉(ルカ福音書23章43節) このとき一緒に十字架に掛けられている二人の犯罪人の一人がイエスをののしって「お前はキリストだろう、それなら自分を救い我々を救ってみろ」と言った。すると、もう一人の方がたしなめてこう言った。「お前は神を恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、われわれは自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この人は何も悪いことをしていない」 そしてイエスに向かって言った。「主よ、あなたが御国に行かれたときは、私を思い出してください」。イエスは言った。 「はっきり言っておくが、あなたは今日わたしと共に天国にいる」 5)第四の言葉(マタイ福音書27章46節、マルコ福音書15章34節) (午後)三時ころ、イエスは大声で叫ばれた。 「エリ、エリ、ラマ、アザブタニ」 これはドイツ語に訳すと 「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」(マタイ福音書、マルコ福音書同上) 6)第五の言葉(ヨハネ福音書19章28節) この後、イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、言われた 「わたしは渇く」 7)第六の言葉(ヨハネ福音書19章30節) そして、兵士の手下の一人がそばへ寄って酸いぶどう酒とヒソブを海綿に含ませてイエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を飲まれると、言われた。 「成し遂げられた」 8)第七の言葉(ルカ福音書23章46節) そして、イエスはもう大声で一度叫んで言った。 「父よ、私の霊を御手に委ねます」 そしてそれを言われると頭を垂れ、彼の霊を差し出された。 9)最終唱 「神の苦しみを敬い、七つの言葉をしばしば思い返す者、そのような者を神はすべて等しく、 この地にあっては主の恵みをもって、彼の地にあっては永遠の命の中で、見守り養われる。」 *ここに示した日本語表記は淡野弓子さんの訳を部分的に使わせていただきました。 4.「七つの言葉」の構成と出典について 上に示したシュッツの「七つの言葉」の中心をなす聖書の引用はそれぞれの言葉のタイトルの後に示した福音書の章節から採られています。ルカによる福音書から三つ(第一、第三、第七の言葉)、ヨハネによる福音書から三つ(第二、第五、第六の言葉)、マタイとマルコの福音書から一つ(第四の言葉)の言葉がそれぞれ抽出されています。第四の言葉はマタイによる福音書とマルコによる福音書のそれぞれの個所にほぼ同じ言葉が記録されています。 ドイツ語の聖書にはいくつかの版があります。基本となるのは最初に聖書のドイツ語翻訳を行ったマルチン・ルター(Martin Lither 1483-1546)の版です。その後改訂が行われており、現代ドイツ語版に至るまで、版の違いによる文章表記や綴りの振れが存在します。例えば、上記の「第四の言葉」について、手元のルター版では、出典のマタイ、マルコの両方ともにシュッツの曲と同じ、 Eli, Eli, lama asabtani? エリ、エリ、ラマ、アザプタニ で表記されています。 一方、別の版(共同訳)の聖書では、マタイ福音書は Eli, Eli, lema sabachtani? エリ、エリ、レマ、サバクタニ マルコ福音書では Eloi, Eloi, lema sabachtani? エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ となっており、マルコ福音書ではEli が Eloi に変わっていることに気づきます。さらにルター版では 両福音書で「ラマ、アザプタニ」lama asabtani のところが、共同訳では「レマ、サバクタニ」lema sabachtaniと表記されています。さらに前後の言い回しにも若干の振れが見られます。これらは聖書の字句との対応を確認する中で気付いたことですが、音楽の鑑賞には問題にならない、版の違いによる触れと考えてよいでしょう。 シュッツもバッハもルター派のプロテスタント教会における信仰の生活の中で音楽を作っていますので、ルター聖書に基づいて作品を書いていると思います。二人の受難曲(例えば「ヨハネ」)の詞章を比較すると、聖書に基づく部分に若干の振れが見られます。時代とともに変わる言い回しや作者の意図(音楽的な表現も含む)によって微妙な差異が生じているようです。そのひとつの例として、上の 3. 3)に表示した第二の言葉の後半、「ヨハネよ、見なさい。あなたの母です」(27節)の「ヨハネよ」の言葉は原聖書には無く、同じシュッツの「ヨハネ受難曲」にも見られません。「七つの言葉」における音楽表現上の工夫だと思います。 5.シュッツの宗教音楽の味わい シュッツの作品はそのほとんどが宗教曲であり、その多くは出版されてドイツのプロテスタント地域で絶大な影響力を持ったといわれています。高度な対位法と音楽修辞学の駆使は後のバッハに繋がっていきます。 尾崎喜八さんの本をきっかけに、シュッツの宗教曲をひと通り確認した後、いまは静かな雰囲気に浸りたいときや、聖書の字句を味わいたいときにシュッツを聴いています。ここに記した「七つの言葉」の内容や出典である聖書の字句への関心はシュッツの曲を聴く中で次第に湧き上がってきたものです。 バッハの受難曲ではオーケストラや合唱によるコラール、ソロのアリアなどからなる壮大な音楽全体の表現を受け止めることが中心となりますが、無伴奏でシンプルに歌われるシュッツの受難曲を聴くようになって、ドイツ語の聖書の字句にも関心を持つようになりました。 シュッツの受難曲と比較して聴くことでバッハの受難曲の良さも再確認しました。バッハとシュッツを交互に聴くことが出来る良いご縁をいただいたことに感謝しています。 おわりに  ドイツ語の聖書を初めて手にしたのは今から七年前、旅先のフランクフルト中央駅の書店で何気なく買ったものでした。書店の奥の方に数種類の聖書が並んでいる中から手にしたのは「共同訳」と表示されていました。家で、バッハやシュッツの受難曲の詞章と照合をしてみると、同じドイツ語で意味も似通ってはいるのですが、厳密には表記に違いがあることがわかりました。その時にふと頭をかすめたのが、ルター訳のオリジナルに近い聖書です。改めてルター訳に「準拠した」ドイツ語聖書を取り寄せてみると、こちらは受難曲の詞章との共通性がある程度確認出来ました。 ドイツ語の聖書を初めて手にしたのは今から七年前、旅先のフランクフルト中央駅の書店で何気なく買ったものでした。書店の奥の方に数種類の聖書が並んでいる中から手にしたのは「共同訳」と表示されていました。家で、バッハやシュッツの受難曲の詞章と照合をしてみると、同じドイツ語で意味も似通ってはいるのですが、厳密には表記に違いがあることがわかりました。その時にふと頭をかすめたのが、ルター訳のオリジナルに近い聖書です。改めてルター訳に「準拠した」ドイツ語聖書を取り寄せてみると、こちらは受難曲の詞章との共通性がある程度確認出来ました。最近、ドイツのエアフルトにあるルター所縁のアウグスティーナ修道院を訪ねる機会がありました。ルターが宗教改革を提唱した1517年から五百年(昨年の2017年)を記念して出版された「ルター訳」聖書が売店に置かれているのを見つけて、手に取ってみて、その厚さ・重さに購入を躊躇したのですが、思い直して買ってきました。これから新たな発見があるのを楽しみにしています。 *上の写真は入手したルター聖書の書影です。

キリスト教徒ではない筆者がルター聖書にまで手を出すのはいささか憚られるところですが、長い間聴いてきた「受難曲」からの発展的な関心として、ルターの業績にも興味を持ち始めています。 以上

平成30年6月20日 稲林記

|